能登さいはての珠洲 最先端の禄剛埼灯台、修復中

海から登る朝陽と、海に沈む夕陽が見られる珠洲市・禄剛崎

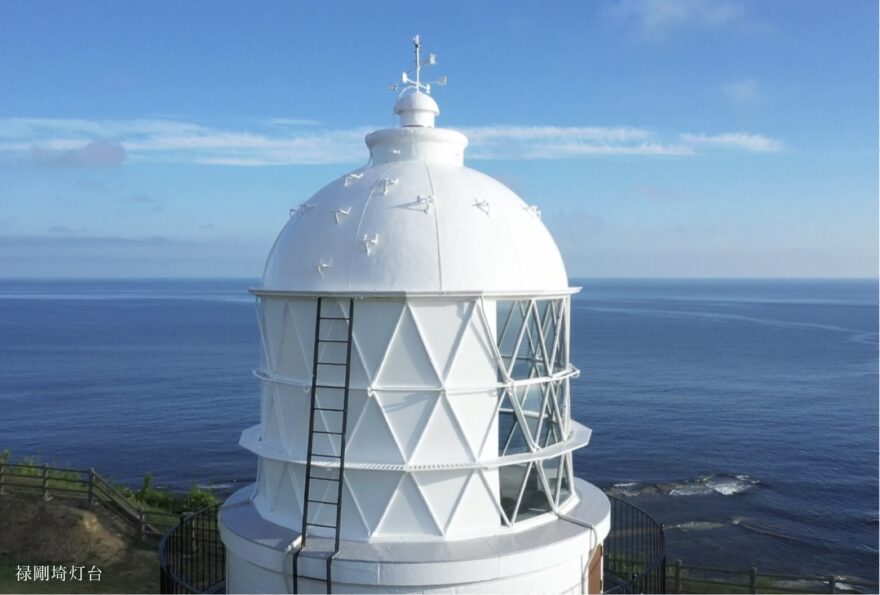

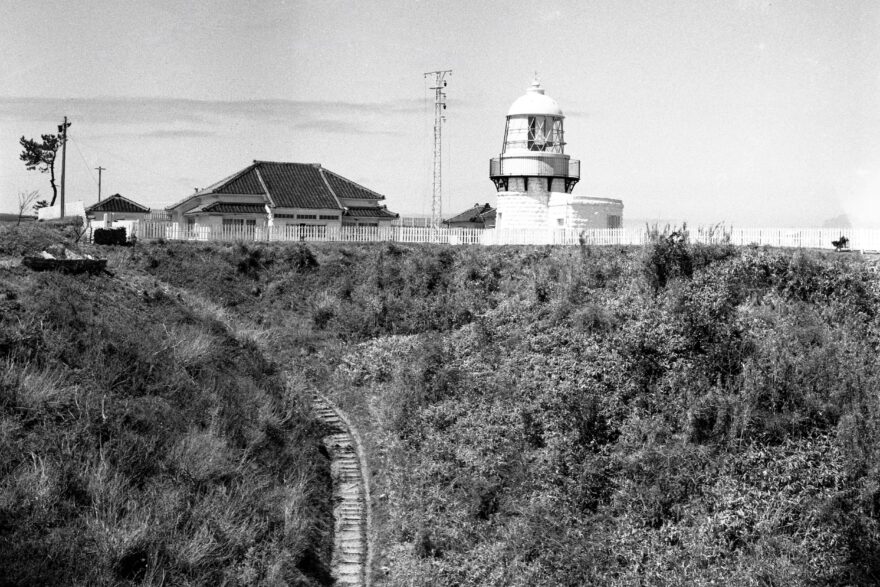

能登さいはての珠洲。そのまた最北端の岬が禄剛崎です。日本海を見下ろす高台の岬に佇むのが、白亜の禄剛埼灯台。この岬は海に対して開けているので、水平線から昇る朝日と、海に沈む夕陽が見られる観光名所。“さいはて感”がハンパないスポットとして奥能登観光のシンボル的存在です。

明治期に作られた禄剛埼灯台の象徴が、フレネルレンズ

古来より能登半島先端の沖は、海面下に浅い岩礁帯があって航海の難所でした。そんな海を航行する船の道標として明治期に作られたのが、禄剛埼灯台です。明治初期に政府に招かれ来日したのが、イギリス人の土木技術者リチャード・ヘンリー・ブラントン。海洋国家である日本各地に建設する西洋式灯台を設計したため、「日本の灯台の父」と言われます。

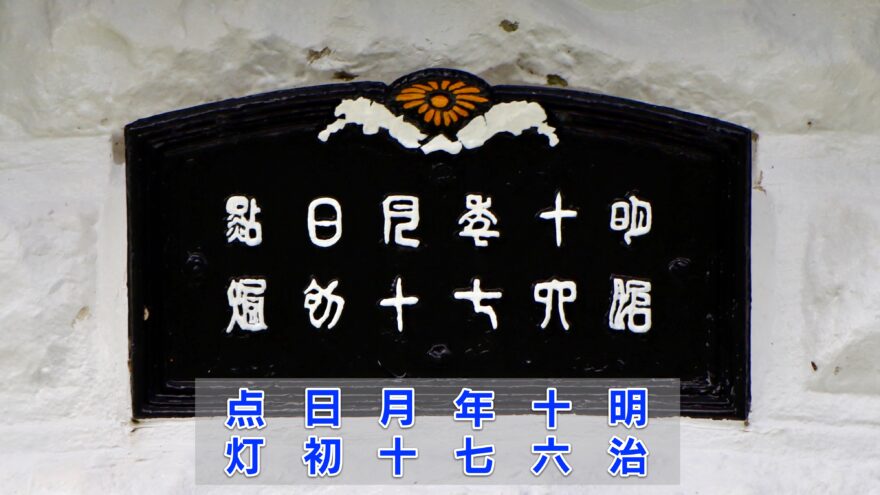

R・ブラントンが帰国したのは1876年・明治9年。禄剛埼灯台は明らかにブラントンの設計を踏襲した外観ですが、完成して燈が灯ったのは明治16年。ブラントンが帰国して実に8年後なのです。それ故、禄剛埼灯台は「日本人技術者による日本初の西洋式灯台」と言われてきました。全国各地の灯台の中で唯一「菊の紋章」が飾られているのも、その証と言われます。

2024年元日の能登半島地震で貴重なレンズが破損し…

その禄剛埼灯台が、能登半島地震で破損しました。灯台の最も重要な役割は、海を進む船に光を届けること。明治時代にフランスのバルビエール社が製造した大きなレンズが「フレネルレンズ」。美しい円錐形のレンズが灯光を拡散し、沖を行く船乗り達の命を支えてきたのですが、そのレンズが震災で破損しました。単なるレンズ手はなく、日本の海を見守ってきた明治期の産業遺産なのです。

しかし船乗り達にとって重要なのは、「道標としての灯台の光」。それを維持するためにフレネルレンズは撤去されて、今年3月、LEDレンズに取り替えられました。貴重だったフレネルレンズは廃棄されるのではなく「震災遺構」の役割も持たされて敷地内で展示される予定です。

震災前の禄剛埼灯台3枚組写真は「道の駅狼煙」で買えます!

イベント詳細

| イベント名 | 能登さいはての珠洲 禄剛埼灯台修復中 |

| 日程 | 2025年7月13日(日) |

| 場所 | 珠洲市狼煙町・禄剛崎 |