海のヒミツ探検隊 Vol.2 魚の完全養殖に取り組む理由とは?

先進的な研究を行う福井県立大学かつみキャンパス

初日午後は民宿・浜頭から車で約10分の福井県立大学かつみキャンパスへ。ここでは若狭湾に生息する魚貝類の完全養殖などを研究しています。その中心人物が富永修 特命教授。なぜ魚貝の養殖が必要なのか、その背景にある海の問題は何か・・・。極めて専門的なテーマですが、小学生にも理解できるように噛み砕いて説明してくれました。

ちなみに3日間の司会進行を務めてくれたのは、名古屋で活躍するフリーアナウンサー加藤愛さん。実は2017年から2年半、石川テレビのアナウンサーを務めていました。

地球温暖化に伴う海水温上昇の影響とは

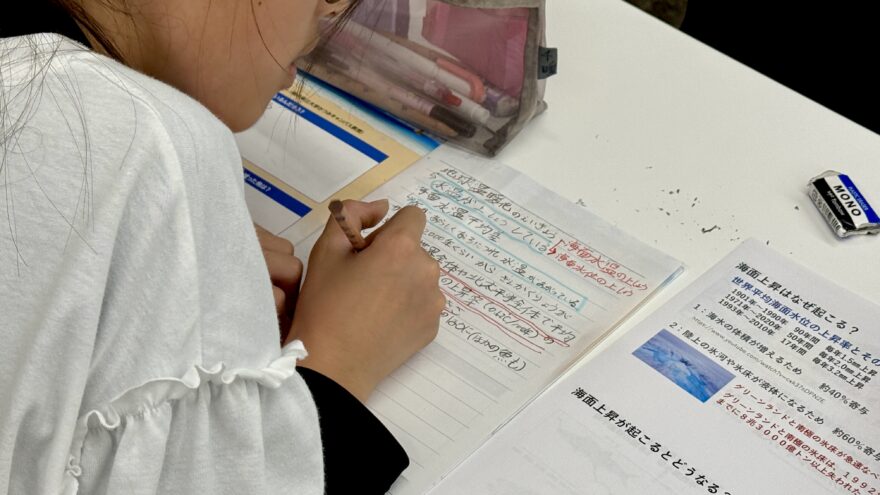

さて富永さんの授業は、何と国連のグテーレス事務総長の話から。グテーレスさんは2023年7月の記者会見で「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が到来した」と発言して話題となりました。猛暑・酷暑が続く日本ですが、海水温も異常に高くなっていて、それが海洋環境に大きな影響を及ぼしているという話。

本来は南の暖かい海に暮らしていた魚が2000年頃から北上して、若狭湾でもサワラやシイラがメチャクチャ獲れているのです。隣の石川県でも同じ現象が起きています。暖かい海を好む魚は北陸沖まで来ていて、冷たい海を好む魚はどんどん北へ・・・。

魚貝類の養殖を進める研究室に“潜入”

興味深い講義を聞いたこども達は、続いて学内の研究室に“潜入”。ここにも「海のヒミツ」がありました。大小の養殖プールが沢山並び、海水に生息する魚貝だけではなく、絶滅危惧種の淡水魚タモロコの養殖も。高級食材のバフンウニは大切な海藻を食べてしまう厄介者で、魚貝類の命を支える藻場を食い尽くして、海の砂漠化・磯焼けの原因となります。しかし身が細ったウニを駆除して陸で養殖し、キャベツなどの野菜を与えることで美味しい食材として流通させる取り組みは全国各地で進んでいるのです。

マサバの完全養殖プールも見学

福井県を代表する海の幸といえば、サバ。江戸時代に若狭から京都へサバを運んだ「鯖街道」が有名で、それほど福井県にとってサバは大切な特産品。しかしサバも全盛期から漁獲を減らしています。幼魚のうちに獲ってしまう乱獲も一因ですが、近年の海水温上昇も要因ではないかと考えられています。

そのサバの完全養殖を研究するためのプールも福井県立大学かつみキャンパスにはありました。高温の海水に対応できるサバの研究も進められています。

見学を終えたこども達から更に鋭い質問が!

イベント詳細

| イベント名 | 北陸新幹線で行く福井・若狭〜海のヒミツ探検隊! |

| 参加人数 | 小学5・6年生 22人 |

| 日程 | 2025年7月30日(水)〜8月1日(金) |

| 場所 | 福井県立大学かつみキャンパス(福井県小浜市) |

| 主催 | 一般社団法人・石川海洋環境研究所(事務局:石川テレビ) |